Sechs Klimaschutz- und Energieminister der Bundesländer Hessen, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Thüringen haben ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht.

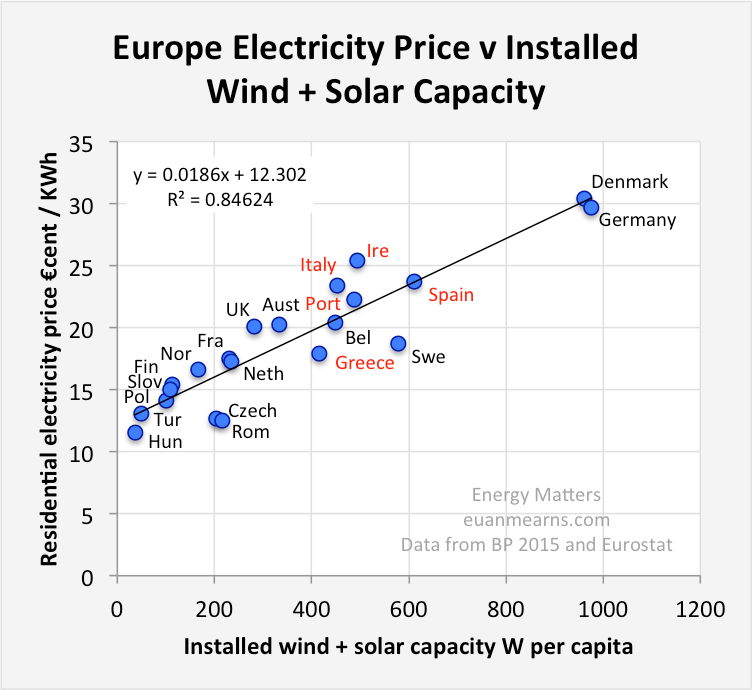

Ihre Bundesländer sind vom Wind benachteiligt, und deshalb möchten die Minister gerne aus den bundesweiten Subventionstöpfen abschöpfen, was ihnen der Wind in ihrem eigenen Land an Profitmöglichkeiten vorenthält. Sie gestehen damit unbeabsichtigt ein, was alle Spatzen schon lange von den Dächern pfeifen: Windenergie an Land ist in den meisten Regionen uneffizient und verfügt nicht über „große Potenziale zu günstigen Stromgestehungskosten“, wie grüne, rot-grüne und schwarz-grüne Politiker behaupten. Windkraftanlagen taugen nicht für die Stromversorgung großer Gebiete und sind Geldvernichtungsanlagen.

Ab dem Jahr 2017 sind bundesweit Ausschreibungsverfahren vorgesehen. Dies könnte dazu führen, dass die noch freien Flächen im Norden mit Windkraftanlagen bebaut werden, nicht aber im windschwachen Süden und in NRW. Das Märchen von der dezentralen Energieversorgung unter Beteiligung der Bevölkerung und die Hoffnung auf 100% Erneuerbare Energien in Deutschland soll aber aufrecht erhalten werden. Die Subventionspropeller haben einigen von ihnen finanzielle Vorteile gebracht, und so soll es nach ihrem Willen auch bleiben. Wenn es da nicht das das neue Ausschreibungsverfahren gäbe …

In dem gemeinsamen Positionspapier fordern die Minister, das so genannte Referenzertragsmodell im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) so zu modifizieren, dass bei einer Ausschreibung die windschwachen Standorte nicht benachteiligt werden. Sie schlagen unter anderem vor, die Grundvergütung im EEG zu senken und windstarken Standorten zum Vorteil der windschwachen Standorte die Anfangsvergütung für eingespeisten Strom über eine kürzere Dauer als bisher zu bezahlen. Außerdem fordern sie einen garantierten Anspruch auf 40 Prozent der Zuschläge.

Die FDP in den Landtagen von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen bezieht Position zum Positionspapier der Klimaschutz- und Energieminister. Die Fraktionsvorsitzenden bezeichnen die Forderung der grünen Umwelt- und Wirtschaftsminister nach Extra-Subventionen für windschwache Standorte als aberwitzig. Dies zeige, dass ein Betrieb von Windkraftanlagen im Binnenland nur mit massiven Subventionen überhaupt möglich sei.

„Die Freien Demokraten lehnen einen Wettlauf um neue Subventionen aber ausdrücklich ab, da weiter steigende Strompreise für Verbraucher und Industrie nicht mehr tragbar sind. Windkraft ist aufgrund fehlender Speichermöglichkeiten nicht in der Lage, konventionelle Kraftwerke zu ersetzen. Aus diesem Grund fordern wir, das EEG abzuschaffen und die Subventionierung erneuerbarer Energien zu Lasten von Verbraucher und Industrie zu stoppen.“

Länderpositionspapier zum ausgewogenen Ausbau der Windenergie, 20.05.2015

Ausgewogener Ausbau der Windenergie

Positionspapier der Klimaschutz- und Energieminister aus Hessen, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Thüringen

Zur Erreichung der ambitionierten Klimaschutzziele kommt im Strombereich der Windenergie an Land eine besondere Bedeutung zu, da diese Technologie deutschlandweit über große Potenziale zu günstigen Stromgestehungskosten verfügt. Marktanalysen haben ergeben, dass zur Zielerreichung eines jährlichen Nettozubaus von 2,5 GW ein Bruttozubau von 3 bis 5 GW pro Jahr erforderlich sein wird. Damit diese Ziele in einem Ausschreibungsmodell kosteneffizient erreicht werden können, ist ein stets liquider und wettbewerblich ausgestalteter Markt unerlässlich.

Die höchstmögliche Liquidität wird erreicht, wenn die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass alle geeigneten Windstandorte in Deutschland in einer Auktion gemeinsam anbieten. Ein fairer und kosteneffizienter Wettbewerb erfordert hierbei aber zwingend ein homogenes Gut. Das ist die unverrückbare Logik einer jeden Auktion. Andernfalls wären, insbesondere beim Einheitspreisverfahren, Wettbewerbsverzerrungen und ungerechtfertigte Standortnachteile nicht zu vermeiden.

Die unterzeichnenden Ministerinnen und Minister halten das gegenwärtige 2-stufige Referenzertragsmodell im Grundsatz für geeignet, eine wettbewerbliche Preisfindung zwischen den Standorten im Rahmen einer Auktion anzureizen (Gebote auf die Anfangsvergütung). Sie weisen aber nachdrücklich auf zwei ganz wesentliche Defizite hin:

1. Weniger windhöffige Standorte können auf Basis des gegenwärtigen Referenzertragsmodells in einem Ausschreibungssystem keine Wettbewerbsfähigkeit erreichen.

2. Bei Standorten mit hoher Windhöffigkeit werden im aktuellen Modell Überrenditen erzeugt.

Weniger windhöffige Standorte würden im Ausschreibungssystem nicht mehr zum Zuge kommen, auch mit Blick auf die neuen bzw. verstärkten Unsicherheiten (Zuschlags- und Preisrisiko).

Würde das bestehende Referenzertragsmodell also unverändert im Ausschreibungssystem zur Anwendung kommen, wäre bei der räumlichen Verteilung des Windenergiezubaus eine Schieflage nicht zu vermeiden, da der Ausbau der Windenergie in den mittleren und südlichen Bundesländern massiv ausgebremst würde.

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sind der Auffassung, dass es sich bei der Energiewende um eine gesamtdeutsche Gemeinschaftsaufgabe handelt. Daher darf sich der künftige Ausbau der Windkraft nicht allein auf den Norden beschränken. Vielmehr muss es auch künftig zu einem über das gesamte Bundesgebiet verteilten Ausbau kommen. Die volks- wie auch energiewirtschaftlichen Vorteile liegen auf der Hand:

Nur dann wäre ein engeres Zusammenrücken von Erzeugung und Verbrauch gewährleistet. Zudem kann der Effekt einer vermehrten Abregelung von Windkraftanlagen im Norden so reduziert werden.

Die Netzplanung (Netzentwicklungspläne) beruht auf einer regionalen Verteilung, die sich auch in der Vergangenheit eingestellt hat. Bei einer deutlichen Verschiebung hin zu den Standorten in Norddeutschland wäre die Robustheit der aktuellen Netzplanung nicht mehr gegeben.

Eine ausreichende räumliche Verteilung bzw. Streuung leistet einen Beitrag zur meteorologischen Diversifizierung und reduziert somit die Volatilität der Windeinspeisung aus nationaler Sicht und leistet damit einen kosteneffizienten Beitrag zur besseren Verlässlichkeit und damit zur Versorgungssicherheit.

Es käme zu einer Verteilung der Wertschöpfung über das gesamte Bundesgebiet und damit zu einer höheren Akzeptanz vor Ort.

Nur wenn auch Standorte im Binnenland entwickelt werden, lässt sich im Rahmen von Ausschreibungen ein ausreichend liquider und nachhaltiger Wettbewerb erreichen. Hätten diese Standorte keine Chance in der Auktion, würden sie nicht entwickelt werden und die Wettbewerbsintensität nähme ab.

Die infrastrukturellen Veränderungen würden über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Auch dies wäre ein weiterer Beitrag zur notwendigen gesellschaftlichen Akzeptanz.

Die Unterzeichner fordern daher, das bestehende Referenzertragsmodell anzupassen. Bei einer solchen Anpassung des Referenzertragsmodells müssen die Wettbewerbschancen zwischen windhöffigen und weniger windhöffigen Standorten fairer verteilt werden. Gleichzeitig müssen aber Anreize hin zu besseren Standorten auch künftig erhalten bleiben. An der grundsätzlichen Struktur des Referenzertragsmodells (2-stufiges Modell, 20 Jahre Vergütung) soll festgehalten werden.

Diese Ziele könnten auf folgendem Weg erreicht werden:

Der im Wege der Auktion ermittelte wettbewerbliche Vergütungsanspruch sollte sicher stellen, dass Windstandorte über einen weiten Bereich auskömmliche Renditen erzielen können, Verzerrungen zugunsten sehr windhöffiger Standorte vermieden und auch weniger windhöffige Binnenstandorte zwischen 60 % und 90 % noch auskömmlich errichtet und betrieben werden können.

Durch eine Absenkung der Grundvergütung kann erreicht werden, dass insbesondere Anlagen mit guter Windhöffigkeit vergleichsweise stärker von den mittelfristig steigenden Marktwerten auf dem Großhandelsmarkt in der Direktvermarktung profitieren, eine zusätzliche Rendite erwirtschaften und gleichzeitig früher aus der EEG-Förderung entlassen werden können und damit der Marktintegration Rechnung tragen.

Daneben muss eine Verkürzung der Dauer der Anfangsvergütung für die sehr windhöffigen Standorte erreicht werden. Dies ermöglicht zusätzliche Spielräume für die Anpassung der Anfangsvergütung mit dem Ziel, dass auch weniger windhöffige Binnenstandorte insbesondere zwischen 60 % und 90 % auskömmlich errichtet und betrieben werden können.

Darüber hinaus ist aus Sicht der Unterzeichner eine regionale Komponente im Ausschreibungssystem, das einen regional ausgeglichenen Zubau sicherstellt, unverzichtbar. Beide Vorschläge müssen unbedingt gemeinsam umgesetzt werden, um dem Ziel der Regionalisierung und der Entwicklung von Standorten auch in den südlichen und westlichen Teilen von Deutschland Rechnung zu tragen, da das Referenzertragsmodell alleine noch keinen mit der aktuellen Netzausbauplanung synchronisierten Zubau gewährleistet.

Hierfür schlagen wir – auch vor dem Hintergrund von Netzengpässen sowie höheren Erschließungskosten in Mittelgebirgslagen und in Anlehnung an die Windpotenzialstudie des Umweltbundesamtes – eine Gruppierung der norddeutschen Bundesländer einerseits sowie der mittel- und süddeutschen Bundesländer (BW, BY, SL, HE, NW, RP, SN, TH) andererseits vor.

Alle Standorte bieten weiterhin in einer deutschlandweiten Auktion an, so dass ein wettbewerbsstarker Markt gewährleistet bleibt. Bei der einheitlichen Auktion wird alleinig sicherstellt, dass jeweils 40 % des Zuschlags den kostengünstigsten Standorten sowohl in den norddeutschen als auch den mittel- und süddeutschen Bundesländern erteilt wird. Dies entspricht der Verteilung des Windenergiezubaus der letzten Jahre. Die restlichen 20 % bleiben ungebunden, so dass der Zubau je nach Auktionsergebnis zwischen 40 % und maximal 60 % in einer der beiden Teilräume stattfindet.

Durch eine solche Vorgehensweise wird auch ein Beitrag zur Wettbewerbsintensität geleistet, da eine höhere Anzahl von regional abgegrenzt agierenden Akteuren in den Ausschreibungswettbewerb eintreten kann. Auch wenn möglicherweise von einer leicht höheren Anfangsvergütung ausgegangen werden kann, so wäre insgesamt eine zusätzliche Belastung des EEG-Kontos auszuschließen.

Pressemitteilung der FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen, 20.05.2015

MedienINFO 161 – Donnerstag, 21. Mai 2015

Windkraft

Lindner, Rülke, Rentsch: Subventionen für Windkraft stoppen statt ausweiten

Düsseldorf – Stuttgart – Wiesbaden. Zu dem Positionspapier der Klimaschutz- und Energieminister

von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen zur Windkraft erklären die Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen, Christian LINDNER, der FDP/DVP Fraktion im Landtag Baden-Württemberg Dr. Hans-Ulrich RÜLKE und der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag Florian RENTSCH:

„Die Forderung der grünen Umwelt- und Wirtschaftsminister nach Extra-Subventionen für windschwache Standorte ist aberwitzig und zeigt, dass ein Betrieb von Windkraftanlagen im Binnenland nur mit massiven Subventionen überhaupt möglich ist. Die Freien Demokraten lehnen einen Wettlauf um neue Subventionen aber ausdrücklich ab, da weiter steigende Strompreise für Verbraucher und Industrie nicht mehr tragbar sind. Windkraft ist aufgrund fehlender Speichermöglichkeiten nicht in der Lage, konventionelle Kraftwerke zu ersetzen. Aus diesem Grund fordern wir, das EEG abzuschaffen und die Subventionierung erneuerbarer Energien zu Lasten von Verbraucher und Industrie zu stoppen.“

Christian Lindner: „Umweltminister Remmel bestätigt nun, was die FDP schon immer wusste: NRW ist kein Windland. Die Forderung, die EEG-Subventionen für Binnenländer anzuheben ist der Offenbarungseid für die Erneuerbaren-Politik der rot-grünen Landesregierung.“

Dr. Hans-Ulrich Rülke: „In keinem anderen Land der Republik weht der Wind so schwach und selten wie in Baden-Württemberg. Die Windräder im Südwesten bieten mit ihrer geringen Auslastung und ihrem Zufallsstrom weder eine verlässliche noch eine wirtschaftlich sinnvolle Grundlage für die Energiewende. Deshalb sollte man Windenergie grundsätzlich auch nur dort gewinnen, wo dies wirtschaftlich ist. Alles andere ist grün-rote Ideologie.“

Florian Rentsch: „Nur wer Hessen und Deutschland weiter deindustrialisieren möchte, macht genau solche Vorschläge. Wir fordern Ministerpräsident Bouffier auf, Windkraftminister Al Wazir endlich zur Vernunft zu bringen und die Hessen nicht mit einem weiteren Ausbau nutzloser Windräder zu belasten.“

Quellen:

- Positionspapier der Klimaschutz- und Energieminister aus Hessen, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Thüringen 📂

- Pressemitteilung der FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen, 20.05.2015